4月27日星期四晚(晴)

今天看着老师分享的照片,视频,看着孩子们玩的可高兴了。真羡慕孩子生长的年代,他们太幸福了。他们物质生活,精神食粮,都是那么美好。他们童年太幸福了。他们今天体验的,推磨,推车子这些项目,是我(有点老,70后😂 )童年每天的生活写照。看着他们推磨,推车子,就想起了我们那个,物质贫乏的童年时代,一段苦涩而又甜蜜的回忆。

小时候,大人们下地干活,孩子们也跟着干一些力所能及的活。用我妈的俗语说:“就是有牛的使牛,没牛用犊也行”白天在地理干活,晚上吃过饭也不能闲着,跟在大人的后面去推碾子。困的眼睛睁不开,就闭着眼睛在碾道上,搬着木伽上“把手

”一圈一圈的,走不到尽头。

碾子是石头的,磨盘也是石头的,石头与石头相互磨磋着悠长的日子。一圈一圈记录着,那个时代的清贫与艰辛。

碾子是一个用石头凿成的大碌碌,下面是一个又圆又大的石头磨盘,磨盘中间凿有一个圆孔,安装着一个铁棍,起到“铁轴”作用。磨盘上的石碾子,用四方木枷子固定在轴上,大碌碌的两边都有一个小孔,四方木伽里面,在对应大碌碌孔的地方个安上圆的木轴,以偏转动起来省力,大碌碌里面靠铁轴小,外面大,转动起来快,古人的智慧就是高。在石碾的另一端安上一个碾棍。人推着或拉着,围着碾道转。

一代人,一代人推着石碾子,围着磨盘,一圈一圈地转,碾碎了年年岁岁的口粮,也碾碎了多少人的青春岁月。

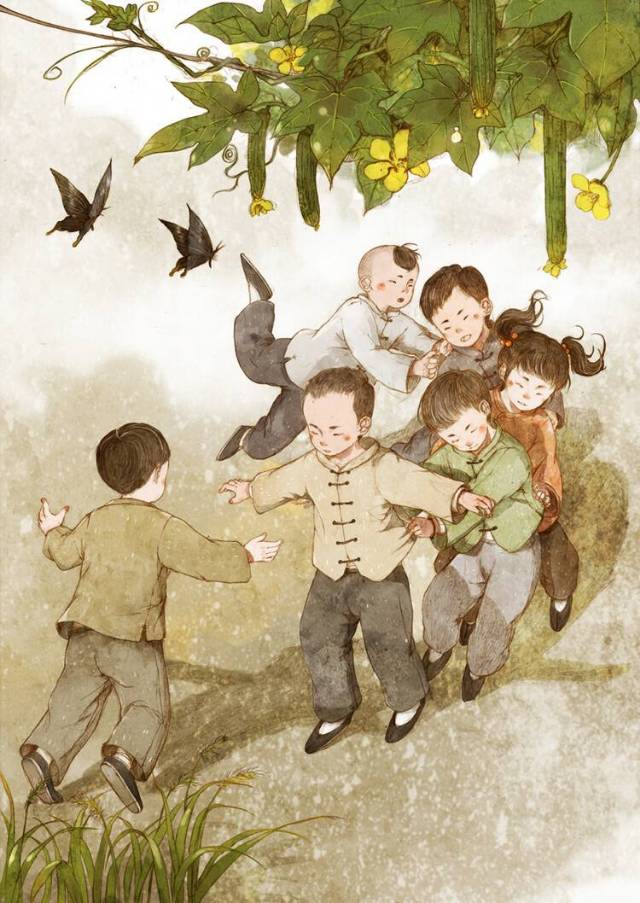

我们的那段青葱岁月,也有很多童年美好的回忆。我们的小时候,没有现在这么多玩具。现在孩子各式各样的玩具,还是电动的 例:电动车一类,电动的枪,变形金刚,女孩的洋娃娃,和各式各样的毛绒玩具,真是应有尽有。我们的小时候的玩具都是随处可取的材料,自己动手做成的,现在想想挺有满足感。那时候用黄泥就随意的捏出很多造型,虽然不能和现在五彩斑斓的橡皮泥比,也是各居神态。男孩子用黄泥捏出的盒子枪,也是惟妙惟肖的,还在把手的地方帮上红缨,别在腰上神气十足。最具有代表性就是娃娃响,用软软泥巴捏出小碗的形状 ,有时候为了增强响的效果,还在泥碗底,吐上一口唾液(现在想想好恶心😃 ),把小泥碗拖在手上,向下使劲一甩,“噗”的一声,小泥碗破了一个洞,如果是两个孩子比赛 摔得不响,或是洞破的小的,要给大的补上一块。我记得我会捏“黄鼠狼追小鸡”,把泥巴弄成一个大点的圆锥形,在尖上这一头,放上一个葛针(洋槐树上的一个刺),取高粱杆的外皮一小段,一头放上一个圆球泥巴,放在圆锥体尖的刺上,放平衡,用小棍一拨,它就会旋转起来。现在想想那时候会动手玩的玩具也有很多种类,女孩,踢毽子,有鸡毛和花布条两种造型。 丢沙包,抓石子,跳绳,用红薯藤掐耳坠子。男孩,打瓦,抽陀螺,打毛(mao三声)(一种棉线缠的圆球)还有很多很多,都是自己动手做的,玩的不亦乐乎。

那时候没有儿歌,但是有童谣,还是带着动作的游戏。“小皮球,用脚踢,马莲开花二十一,二五六,二五七,二八,二九,三十一,三五六,三五七,三八,三九四十一”就这样一次类推,一直到出错。什么“鸡鸡灵,跑马城”还有童谣有点印象,动作忘了“骑大马,带洋刀,洋刀快,切紫菜,紫菜老,切红袄,红袄红,切紫菱,紫菱紫,切蚂蚁,蚂蚁麻,切狗牙,狗牙狗,切飞楼,飞楼飞,打开南门走一阵。什么“小米豆””,“丢手绢”的游戏都是配着童谣做动作的。现在想想 甜蜜而又温馨。