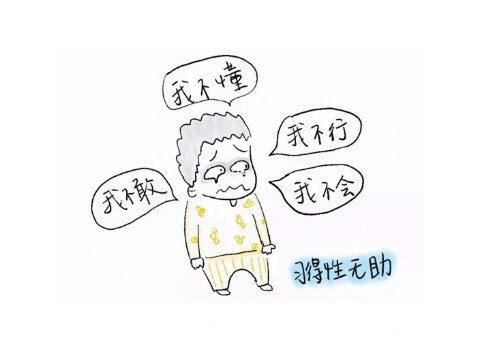

在家庭教育指导师基础课程(五)中,武校提到过了“习得性无助”。

今天翻看资料,了解到了塞利格曼的另一个实验。 这次实验中的对象是人当受试者,结果使人也产生了习得性无助。实验是在大学生身上进行的,他们把学生分为三组: 让第一组学生听一种噪音,这组学生无论如何也不能使噪音停止。第二组学生也听这种噪音,不过他们通过努力可以使噪音停止。第三组是对照,不给受试者听噪音。

当受试者在各自的条件下进行一段实验之后,即令受试者进行另外一种实验: 实验装置是一只 "手指穿梭箱",当受试者把手指放在穿梭箱的一侧时,就会听到一种强烈的噪音,放在另一侧时,就听不到这种噪音。实验结果表明,在原来的实验中,能通过努力使噪音停止的受试者,以及未听噪音的对照组受试者,他们在 "穿梭箱" 的实验中,学会了把手指移到箱子的另一边,使噪音停止,而第一组受试者,也就是说在原来的实验中无论怎样努力,不能使噪音停止的受试者,他们的手指仍然停留在原处,听任刺耳的噪音响下去,却不把手指移到箱子的另一边。

身为一个教育者,看到听到的总是第一时间联想到我们的学生。

孩子天生就是积极的,喜欢尝试的:他一张开眼睛,就尝试着到处看;当他能控制自己的动作时,就开始喜欢到处爬,到处摸……当然,因为是“第一次”,就会出错很多。如果孩子的每一次尝试成人都报以厉声呵斥“不准……”或大惊小怪的惊呼“危险!不要……”时,他就好像被电击了一样,久而久之,他对自己要做的事情变得不自信了,因为他不知道做完了之后大人是不是又该大声说“不”了。结果,他也许会如你所愿地变成一个“乖”孩子,哪儿也不碰,什么也不摸,但却把“自卑”的种子深深地根植于心中。

一个学生一次次参加考试,一次次考不好,久而久之,也可能会对学习失去信心,甚至产生厌学情绪,于是上课开始不喜欢听讲,经常走神,有时还会捣乱课堂纪律,课后也不再认真复习功课了。

为人之师,要多关注学生的情绪和心理。"习得性无助"而产生的绝望、抑郁、意志消沉心灵偏差现象,正是许多心理和行为问题产生的根源。

老师对学生的理解、信任和鼓励很重要。学生在学业不良状态的长期积淀会导致非智力品质的弱化。有些学生很努力,但无论怎么努力,成绩仍然平平,很少甚至没有体验到成功的欢乐。一次次的失败,促使他们对此做出了不正确的归因,认为自己天生愚笨,能力不强,智力低下,不是学习的材料,因而主动举起白旗。所以,这需要老师对其的信任与鼓励。也有另一部分学生同样努力过,也曾经取得过自认为可以的成绩,但是因为很少得到老师的表扬,长期被忽视,便逐渐丧失了自尊心和自信心,这更需要的老师的鼓励与理解。

教育有方法。我们既要有心,又要有法,护航学生的健康成长。