果果放学后总喜欢画画,每次画完都会兴高采烈地和爸爸妈妈分享她的作品。昨天下午回来,果果画了很多会飞的小鱼给爸爸看,本以为爸爸会表扬她,谁知道爸爸看到小鱼有翅膀的那一刻,立马皱了皱眉头,说:“果果,小鱼怎么会飞呢?小鱼是没有翅膀的。”

听了爸爸的话,果果生气地把画抢走,说:“爸爸不懂,我不给你看了。”果果爸爸为此也生气了,觉得果果这样说话对大人没有礼貌,于是我一下班回家就跟我来谈孩子的情况。

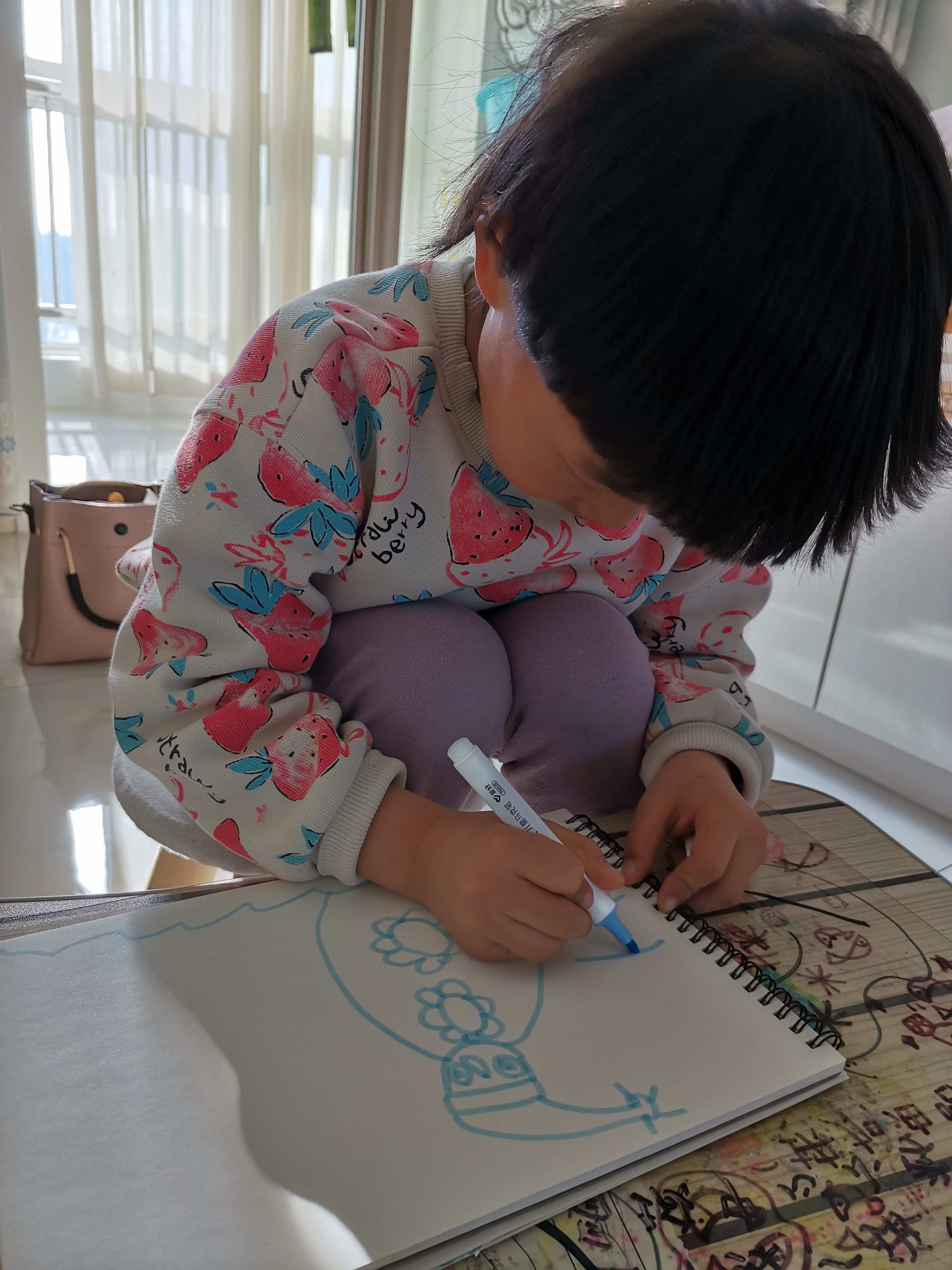

我找出果果在幼儿园美工活动中画的有创意的作品,一起和爸爸看,希望能够从旁观者的角度了解到果果的小脑袋里到底在想什么,以致于我们学会如何正确地和孩子沟通。在这个过程中,果果爸爸也开始反思自己的问题,意识到原来自己的一些无意行为正在不自觉地扼杀孩子的创造性。

当然,我们也要找机会告诉果果,如果下次爸爸妈妈没有看懂你的作品就批评你的话,也不要生气,可以耐心地给我们讲一讲自己的想法。在生活中,当孩子满怀期待地跟家长分享自己的作品时,家长应该先听一听孩子的想法,比如好奇地问一句:“你画的这条鱼很特别,竟然有翅膀,这条鱼叫什么名字,它为什么会有翅膀?”或许这时孩子会讲述一个独具创意的故事,这个过程应该就是在激发孩子的创造力和想象力。

陶行知先生曾说:“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之才。”创造品格体现了儿童思维品质的流畅性、灵活性与独特性,是儿童学习品质的重要内容。

因此,我们当父母的要坐下来耐心倾听孩子的想法,鼓励孩子把自己的想法画出来,天马行空的想象力,创造力是最最珍贵,甚至求之不得的灵感缪斯,所以我不理解“为什么当孩子有天马行空的想法时”,要去残忍打断,告诉他们赤裸裸的现实?为什么不能让年幼的孩子有稀奇古怪的想法,却非要让“非黑即白”的条条框框去束缚他们的思维呢?

作为一名普通的家长,我坚信:好的教育,是唤醒孩子内心的种子,而非禁锢孩子的思想与行为。