什么是长颈鹿语言?长颈鹿语言,网上搜索信息:非暴力沟通,被人们称为“长颈鹿语言”,又称为“爱的语言”,是联合国科教文组织认定的,在教育领域和非教育领域解决争端的最好沟通方式。之所以称之为“长颈鹿语言”,是因为长颈鹿有一颗大大的心脏,因长长的脖子而拥有的良好视野,以长颈鹿在进食时能够把刺化为自身的营养。

比如,当父母经常对孩子说“你真懒”、“你真笨”这种评判的时候,很容易把孩子催眠成一个真正的“懒孩子”和“笨孩子”,也很容易激起孩子内心的反抗,影响亲子关系。

同样,当人们对他人进行评判的时候,比如说“你这人真差劲”,往往就把他们放在了自己的对立面了。一些本不该发生的暴力行为由此而发生。长颈鹿语言致力于教人们放弃对他人的评判,深入倾听自己的心声,倾听他人的心声,发现自己和他人真实的需要,学会表达自己真实的感受,提出具体的请求。当我们放下头脑那些评判的念头,我们会发现,在那些看起来似乎不友好的语言和行为之下,最深层次的需要,往往也是人类最美好的需求:爱,尊重,归属,安全感,自我价值的实现……

当这些美好的需要没有得到满足时,才催生了那种被人们评价为不好的行为。非暴力沟通的核心观点是:“人们做或者不做某事,都是为了满足某种需要。”从这个核心观点出发,我们发现人们绝大多数的行为,都可以被我们所理解、所接纳。在理解和接纳的基础上,我们用长颈鹿的语言对话时,我们很容易了解彼此的需要时,那时我们会发现,其实我们都愿意去满足他人的需要,成全他人的幸福,许多的矛盾也就烟消云散了,就象马歇尔的老师--人本主义心理学家罗杰斯的核心观点----“人都有自我实现的倾向”……

昨晚武校开始讲到了首因效应:就是交往双方形成的第一印象对今后交往关系的影响,也即是“先入为主”带来的效果。也叫首次效应、优先效应或者第一印象效应。首因效应其实在后期事件中,在未来相处中产生变化,也就是我们通常对别人的印象,往往第一印象也不是完全对的。对孩子也是如此,比如一个人说自家孩子一点也不勤快,而你看来这孩子其实不是父母口中的那样,这就是我们通常会犯的错,没有睁开发现美的眼睛看一切。你所说的孩子不勤快,有没有找出原因?我想每个孩子做任何事情都是有原因的,只是我们父母没有走进孩子的内心,印象都是单方面的,自己的第一印象不一定是对的,何况是听来的第一印象,眼见也不一定为实。

阴影理论(荣格):童年经历过的一些非常强烈、痛苦的经验感受,往往让当事人在不知不觉中做了影响一生如何待人待物的重大决定。我们现在要给予孩子的,要是一个快乐的、开心的、美好的、幸福的童年,这将会影响孩子一生。无论我们以前生长在一个什么样的原生家庭,当下我们的这个家,也是孩子的原生家庭,我们真的要好好学习,做一个能有能力走进孩子内心的父母,不要只用自己的认知来评判一个孩子的行为。或许我们的行为背后是爱,但如不懂孩子、不会共情沟通时,往往孩子是感受不到我们的爱。原生家庭更是心理营养,是营养也是毒素。

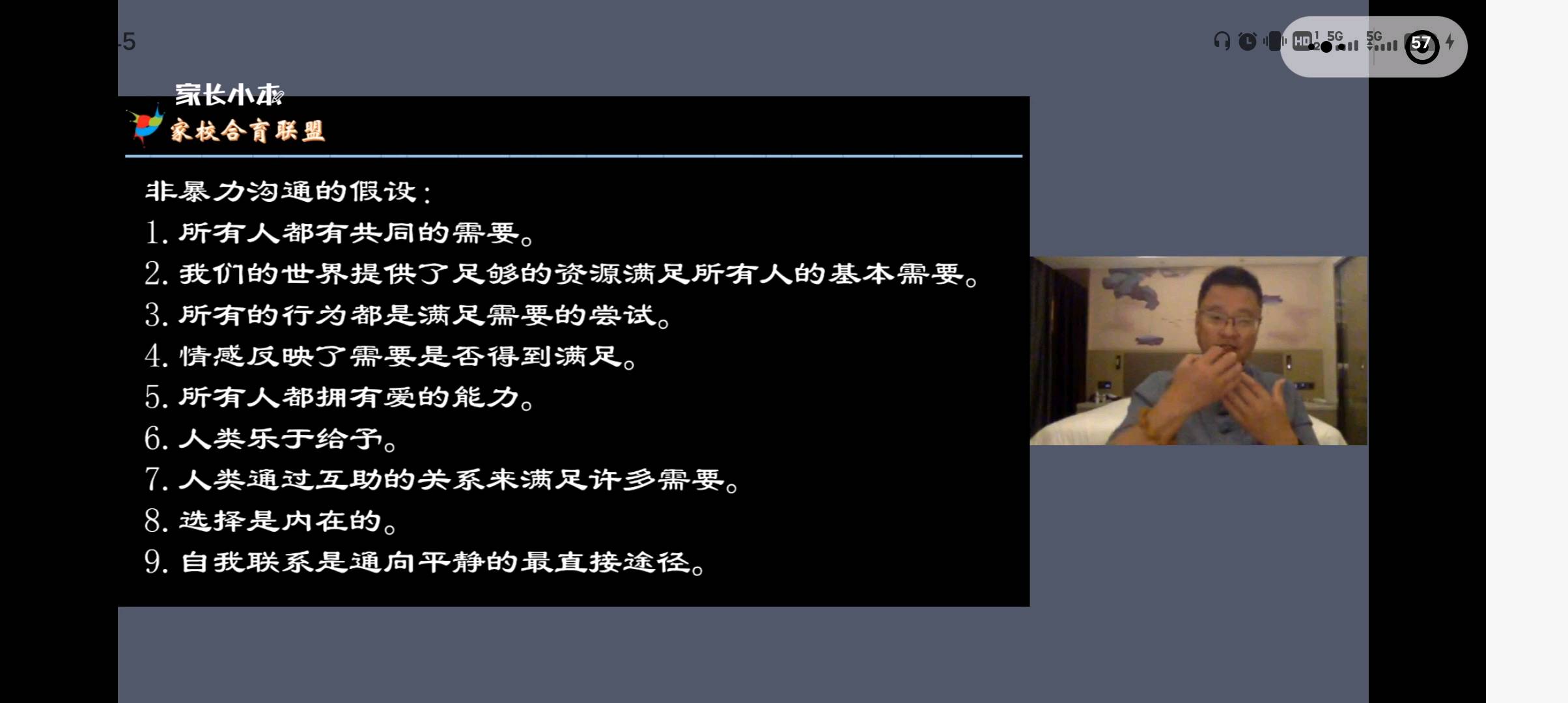

非暴力沟通是符合人性的交往方式,非暴力沟通的假设:所有人都有共同的需要;我们的世界提供了足够的资源满足所有人的基本需要;所有的行为都是满足需要的尝试;情感反应了需要是否得到满足;所有人都拥有爱的能力;人类乐于给予;人类通过互助的关系来满足许多需要;选择是内在的;自我联系是通向平静的最直接途径。

当听到乐于给予时,最可爱的大宝边刷牙边来到我身旁,告诉我弟弟和爸爸已经帮我把牙膏挤好了,等你听完课就可以去刷牙了。来自爷仨的爱,我无比激动的接受了,谢谢他们对我的爱,我更要好好爱他们。

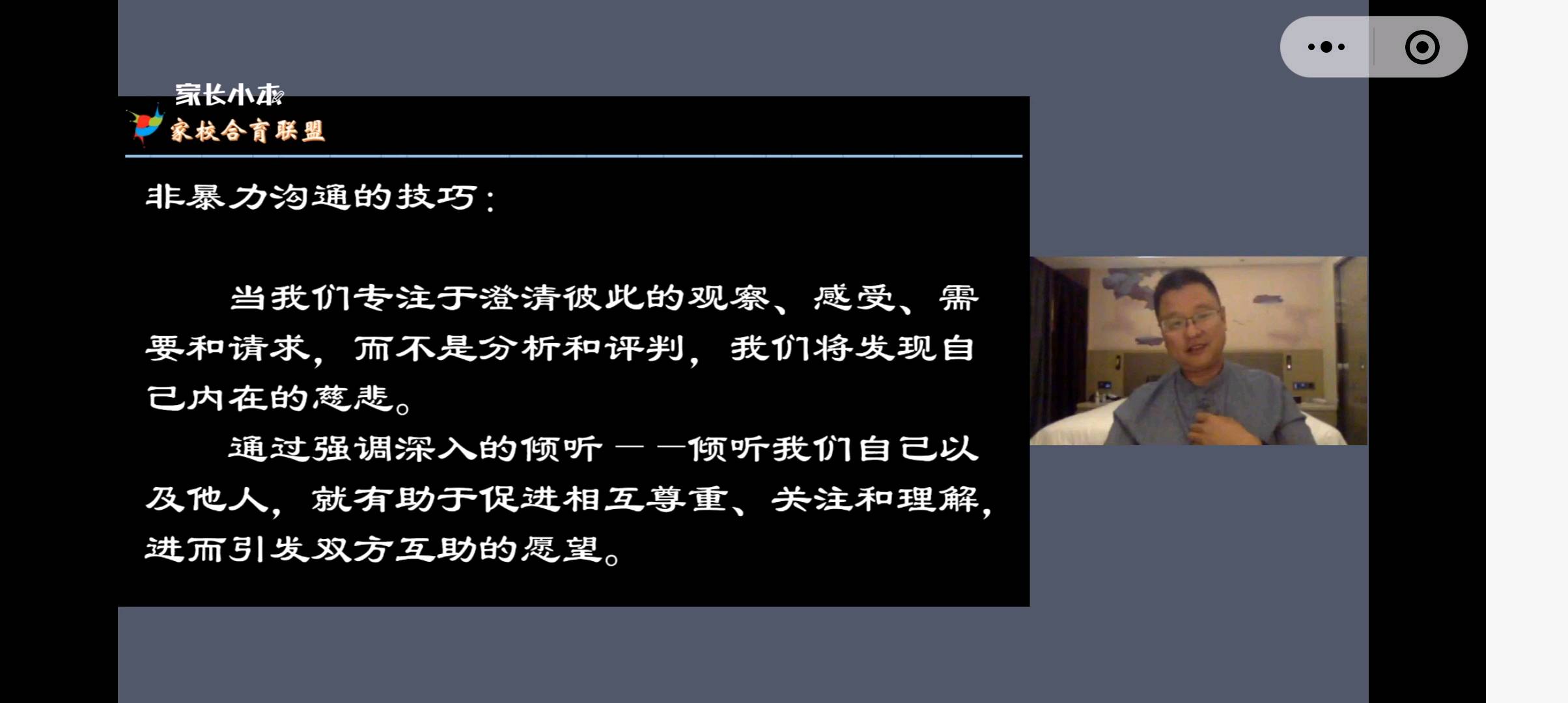

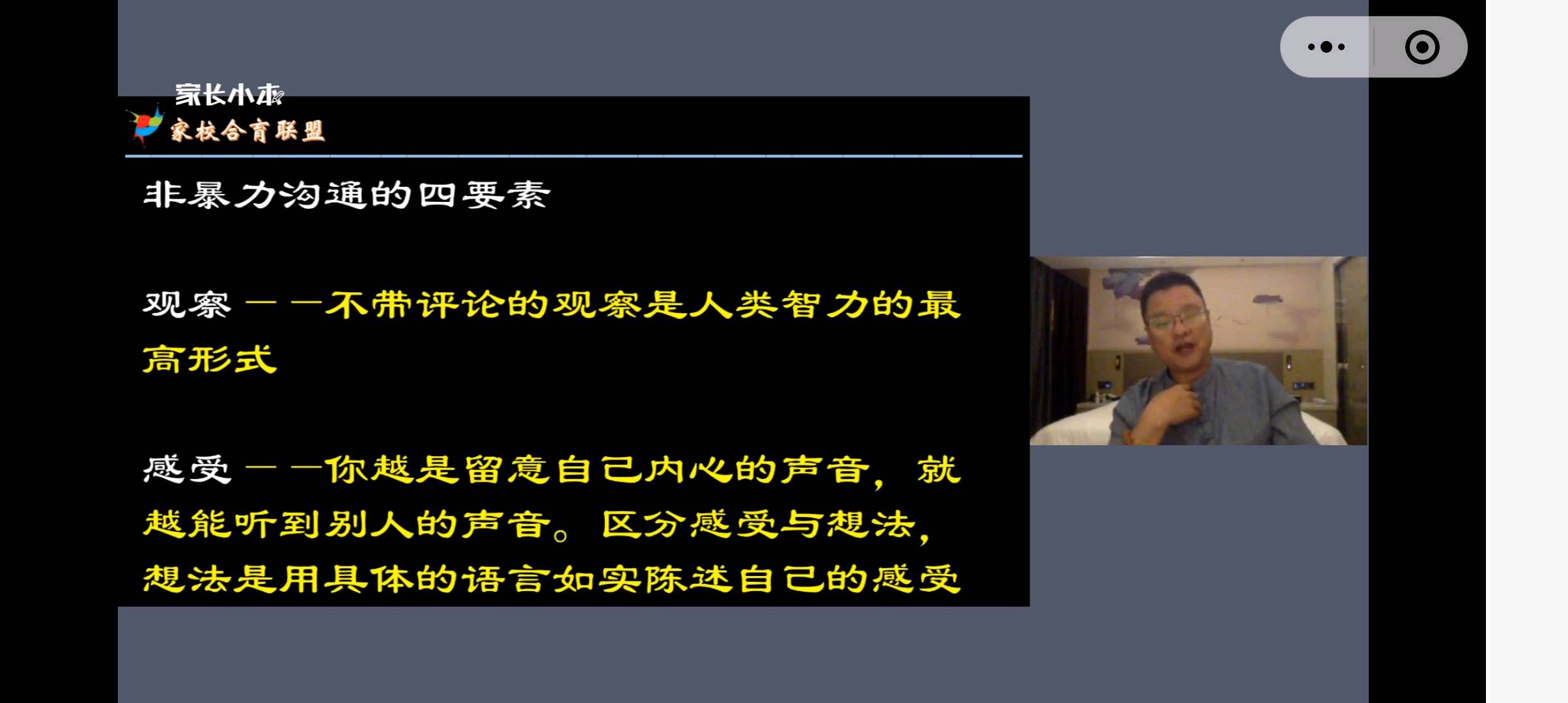

非暴力沟通的四要素:观察 感受 需要 请求。非暴力沟通的技巧:当我们专注于澄清彼此的观察、感受、需要和请求,而不是分析和评判,我们将发现自己内在的慈悲。通过强调深入的倾听——倾听我们自己以及他人,就有助于促进相互尊重、关注和理解,进而引发双方互助的愿望。

讲到代际重复的模式中关系模式重复。让我想到了晚上我买的樱桃,洗干净拿到桌子上给婆婆和孩子们吃。我抓了一把樱桃用温水热热给小宝吃,我又将熟透的樱桃挑了一把放到婆婆手里,我故意跟孩子们说:“我刚才挑了一些最酸的樱桃给了奶奶。”婆婆边吃边笑。哥俩满脸疑惑,大宝接着就去拿婆婆手中‘最酸’的樱桃吃了一颗,一脸高兴说到:“妈妈,你把最甜的樱桃给了奶奶。”接着小宝也拿着一颗‘最酸’的樱桃给了我,可爱的大宝拿了一颗‘最甜’的樱桃给了我,当看到我吃下去的表情完全不是酸的而是甜的,大宝很吃惊:“妈妈,你难道感觉不酸吗?”我笑着说到:“你送我这颗樱桃确实是很酸的,但因为是你送给妈妈的,妈妈很幸福,所以咽到肚子里的也就是甜的了。”这种榜样的影响比说多少孝敬长辈要见效的多,我孝敬婆婆,孩子们看在眼里也记在心里,也学着主动对我好,这就是我们想要的最初的幸福。

给孩子们快乐的、美好的、幸福的童年,做一个懂孩子、尊重孩子、善于沟通的父母,就要通过不断的学习来提升自己。用科学的教育方式来陪伴孩子成长。