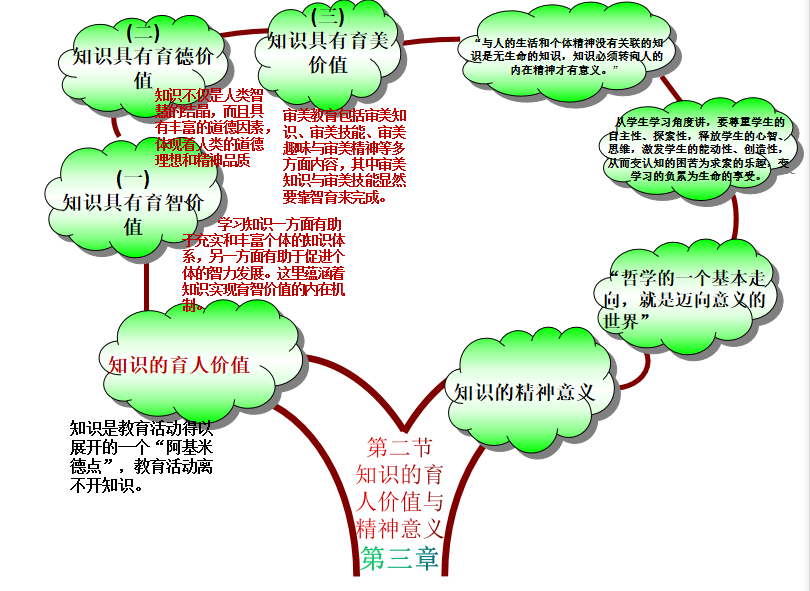

第二节知识的育人价值与精神意义

知识不是为学科而存在的,也不是为认识世界而存在的,归根到底它是为人而存在的。挖掘知识的育人价值和精神意义,是教学从知识导向走向素养导向的基本前提。

一、知识的育人价值

知识是教育活动得以展开的一个“阿基米德点”,教育活动离不开知识。没有了知识,教育活动便成为无源之水、无本之木。实际上,知识是个体成长的精神食粮,它蕴涵着极其丰富的育人价值,是教育的个体性价值得以实现的一个必要条件。这里强调的是知识之于教育活动的育人性本体性价值,而它正是我们所要阐述的内容。

(一)知识具有育智价值

之所以说知识具有育智价值,是因为它对个体的智力开发、智慧增长具有积极的促进作用。我们知道,知识是人类从实践活动中得来的,是对客观事物及其运动和变化发展规律的正确反映,是人类智慧的结晶。“它不又是外部现实及客观规律的反映,而且更为重要的是知识中凝聚了千百年人类的智慧,积淀了生产者在劳动过程中的才华、能力和追求,人类认识世界、改造世界、创造新言,个体在学习过程中除了接受、领会知识本身的内容外,还会主动吸收积淀在知识中的智慧、才能和思维方式等,实现知识内在的育智价值。凝聚在知识中的智力因素是与个体的学习过程紧密相关的,知识的育智价值总是体现在知识的学习过程中。为了获得真知,个体的思维必须卷入知识的原生产过程中去。正所谓“学而不思则罔,思而不学则殆。”学习知识的过程,本身就是智力活动的过程。从知识内容本身的角度来说,学习是知识的智力价值得以展开的过程;从学习者的角度来说,学习是个体智力得到锻炼和发展的过程;从两者的结合来说,学习就是将人类的智慧转化为学习者个体智慧的过程。可见,学习知识一方面有助于充实和丰富个体的知识体系,另一方面有助于促进个体的智力发展。这里蕴涵着知识实现育智价值的内在机制。

(二)知识具有育德价值

知识不仅是人类智慧的结晶,而且具有丰富的道德因素,体现着人类的道德理想和精神品质。就知识的育德价值而言,苏格拉底的“知识即美德”这一命题最为经典。在他看来,知识与道德是统一的,人的一切品德包括勇敢、公正、正义等,如果没有真知识,都可能是恶的。他主张用知识去照料人的心魄、改善人的灵魂,强调通过知识去除人生的愚昧与遮蔽,达成善的品性和高贵的精神。不仅苏格拉底,夸美纽斯、赫尔巴特、科尔伯格等教育家都或明或暗地认同这种观点,并分别对此做过相关论述。所谓“知识德育”,是指用道德知识的传授与习得来代替真正意义上的道德教育,方法上偏重于理论说教与灌输,将认知、概念、记忆、机械训练等贯穿于德育过程。

“所有的知识,不管是自然科学的还是社会科学的,都是包含道德意义的知识,是人的世界人生观和价值观的构成性因素。道德是蕴含在知识中的一种价值倾向,是知识的一种内在属性,是与知识相伴随的内在特性。这是道德教育所以存在的知识论原因”。①孙彩平,蒋海晖.知识的道德意义:兼论学科教学中道德意义的挖掘[J].中小学德育

(三)知识具有育美价值

个体的审美能力不是天生的,它需要经过后天的训练与教育才能被真正地激发出来。人们习惯上将这种对个体的审美能力进行教育的活动称为美育。知识具有陶冶价值,美育离不开知识。知识能够提升人的精神生活能力,使人不仅能够发现美、鉴赏美,也能自觉去追求美和创造美,这是知识的育美价值所在。一方面,人类的文化知识是个体审美能力的前提和基础。没有一定的知识、技能的积累,任何形式的审美活动都将是空中楼阁而难以展开。正是在这样的语境下,我们说,美育首先需要智育的参与。一般情况下,审美教育包括审美知识、审美技能、审美趣味与审美精神等多方面内容,其中审美知识与审美技能显然要靠智育来完成。另一方面,知识本身不仅具有认知价值,也具有审美价值。“知识不仅是认知的媒介,更是精神态度、价值伦理的载体,传导着人类千百年来对世界的认识,也运载着人类在探究知识的过程中所表现出来的精神气质、审美情怀和价值追求。即使认知价值十分明显直接的科学知识,也具有精神培植、人性发展的价值,因为科学知识是人类认识客观世界的产物,但人类在探寻科学知识的过程中所表现出来的追求真、善、美的精神,所展现的人的本质力量,能够让人受到心灵的震撼、精神的激励。至于原本就可以直接与之进行心灵对话、精神交流的人文知识,对于陶冶人的情感、发展人的心灵、形成完整人格方面具有独特的作用,其价值远远不知在认知方面。”

总之,知识是人的智、德、美诸方面发展的基础,当然也是个体的创造能力得以形成和发展的基础。在教育活动过程中,不同类型的知识相互补充,共同作用于个体的精神乃至身体,进而促进个体的不断完善。

二、知识的精神意义

20世纪以来,“哲学的一个基本走向,就是迈向意义的世界”

【本节知识树】