家长小本APP

人工智能亲子生活社区!

今天学校组织研学活动,诸城古城墙是东汉时期为抵御战乱所建。据了解原城墙东面像一个凸字,北小南大,共有五个城门。

1930年,正值民国十九年,军阀纷争,在这里上演了一幕半年之久的“围城之战”,让古城墙满目疮痍。后来,随着战争结束,生活变迁,古城墙没落于繁华的都市之中。

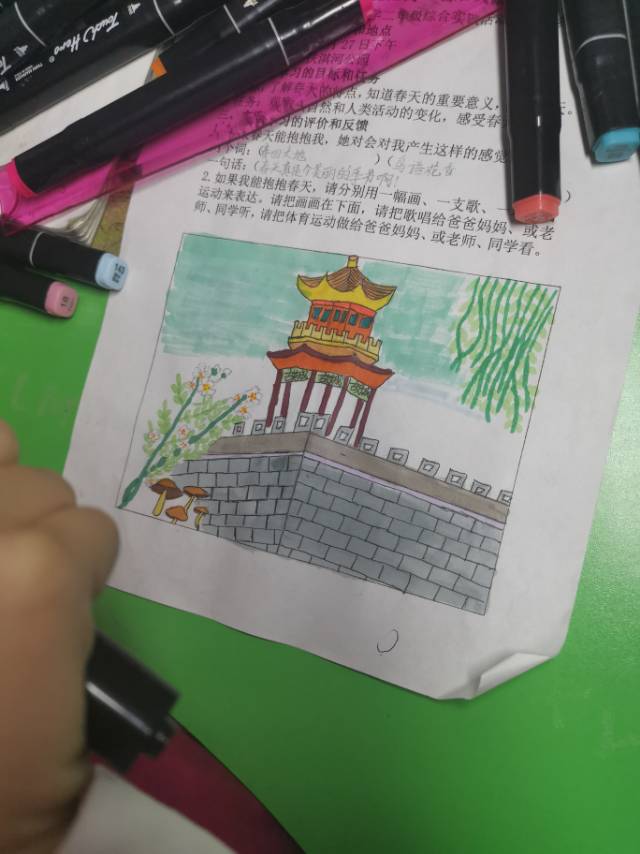

暮春三月,草长莺飞,与孩子们一起来到古城墙,放慢脚步,悠然窥见古城墙全貌:如长城一般的城墙结构,青砖白泥,挺拔屹立。路半,一处圆形拱门,进入便是城墙内侧。拱门的设计——跟城墙一样厚实的圆形拱门,漆刷的白色,与青砖搭配妥帖。孩子们第一次站在拱门洞里都喊一声“啊”,犹如空谷回声,清晰嘹亮。

西面城墙南段嵌一数米长的玻璃,与展品的橱窗类似,坑坑洼洼的旧城墙连同它自然生长的杂草,一起被封存、被展览。那些枯黄的细枝末节,延展的像是消逝的灵魂,只剩了空壳。

再往南走过了拐角,城墙脚下,一块依据原古城墙形状设计的玻璃,把城墙的原貌展现出来。不同的是富有年代感的青砖,比重修的砖石明显长一些、厚重一些,砖上斑驳的痕迹,诉说着这里可能经历过一场激烈的战争……

站在“玻璃橱窗”前,映出了自己的影子。穿越千年,自己与古老智慧的结晶仿佛融为一体。现代的芯片虽然能承载超级多的文化知识,一旦埋在地下,放于自然之间,消失也不过百余年。古老的建筑却不然,他像一位老人,在闹市中,在夜幕降临的宁静中,在春天刚刚到来的温暖中,在我们不知道的风雨飘摇中,用他的每一条皱纹,每一寸肌肤,向人们诉说着历史的变迁。

孩子们在这里不仅仅拥抱了春天,感受了春天的气息,同时也对历史有了更深一步的了解,这次研学对孩子们是收获满满的的一次活动。