家长小本APP

人工智能亲子生活社区!

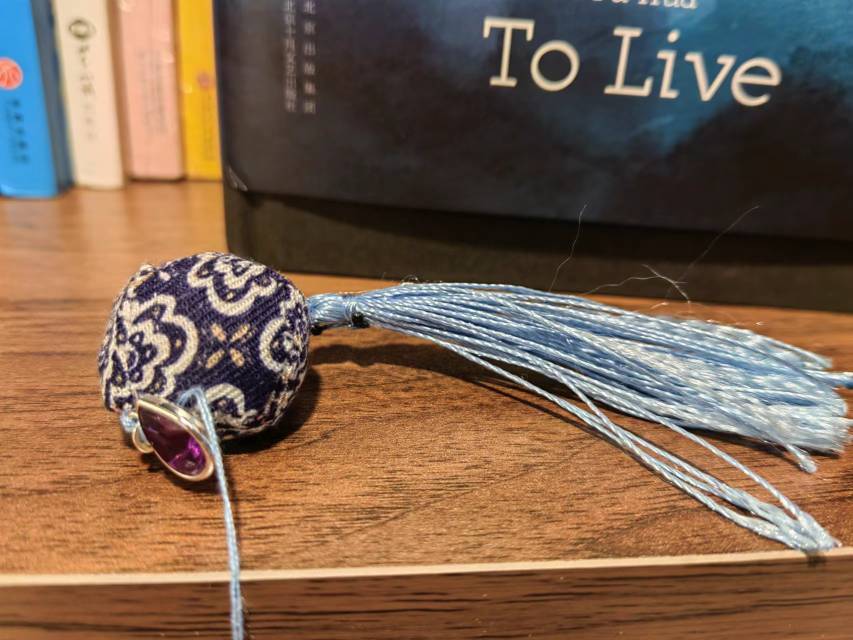

端午节到了,学校组织教孩子们做荷包,这荷包小时候,只是看妈妈做好的成品,自己从来没有做过。于是学着妈妈的样子,我也缝制了一个荷包。做出的成品实在不敢恭维。可是儿子却喜欢的爱不释手。我说这么狗样的荷包你也能喜欢。儿子说这是妈妈的味道,即使它丑成猪八戒,我一样喜欢。我的感动如滔滔江水,绵延不绝。

又是一年端午节,却感受不到过节的氛围,看见老妈包的满满一大锅的粽子才有了那么一点感觉,小时候每到端午,我们都异常期待,端午节的前半夜我妈会把粽子、鸡蛋、鹅蛋等一股脑的码在锅里,天蒙蒙亮的时候,妈妈的唠叨伴随着粽香让我们起炕(农村那时候都是土炕),起来第一件事就是用艾草水洗脸,因为在我们没睡醒的时候,爸爸早已拔回一大抱艾草备用,砍回偌大的柳枝插在大门口。过节的仪式感就这样俏无声息开始,妈妈催促我们快在太阳没出之前每个人吃一个鸡蛋,这样就可以一年不会肚子疼,吃完鸡蛋开始拴五股彩丝,说是丝就是几种颜色的线,但是我们却乐此不倦,据说在端午后的第一场雨后把五丝剪掉扔进水里,五丝就会变成蚯蚓,我和妹妹虔诚的期待着,可是直到现在也没见成功。全家都起来以后,院子里逐渐喧嚣起来,姐姐和哥哥把家里所有有门的地方挂上纸葫芦,插上柳枝,绑上艾草,爸爸炒菜,妈妈捞粽子,奶奶安静的坐在窗前看我们忙碌,我和妹妹争抢着奶奶和妈妈缝好的荷包。哪个好看哪个不好看,有的时候还会大打出手,全部准备就绪也该吃饭了,粽子蘸着白糖那叫一个香,虽然是大黄米的我们吃的还是津津有味,现在啥米也吃不出那时候的味道。真想一睁眼回到小时候,虽物质贫乏,但快乐异常。