家长小本APP

人工智能亲子生活社区!

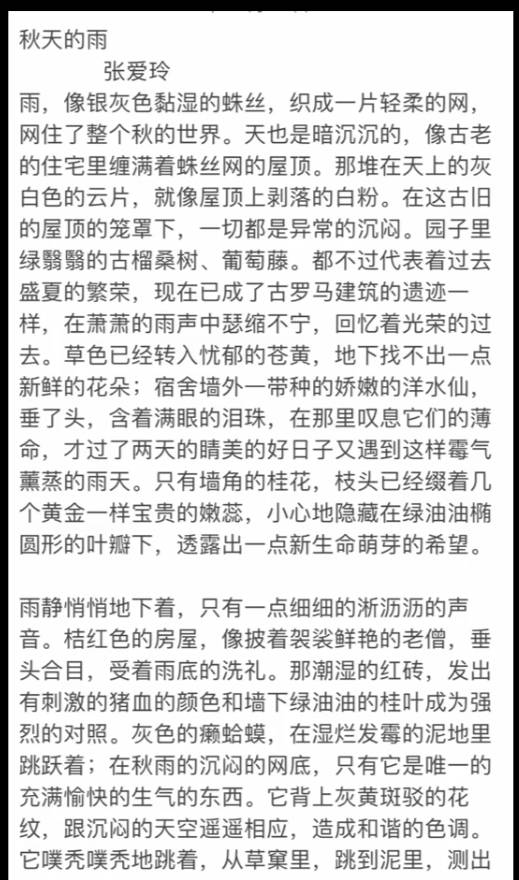

年少的时候,以为不读书不足以了解人生。直到后来才发现,如果不了解人生是读不懂书的。不然也不会有少时读不懂,读懂亦是书中人的这句俗语了。记得上中学的时候特别喜欢张爱玲,那时候只觉得她写的小说带有淡淡忧伤,又带有深深的讽刺,但是又不缺乏些许浪漫。正好又配上她曲折又多彩的人生,所以她的每篇小说,都看得津津有味。那时候看的是浪漫,对主人公的喜欢和厌恶都是那么明显。可现在重新拿起张爱玲的小说,已经没了那份浪漫的心情,有的只是各色人物的苦涩与无奈。记得有位心理学家说过,儿童读物大多都是积极向上,让孩子散发善良与阳光的。青少年读物大多都是符合其心理青春期的表现,与憧憬未来的向往。而成年人,尤其是上了年龄的成年人,读书的意义大概就是用生活所感去读书,用读书所感去生活。怀揣着对生活的平淡,读一本书,激发内心最深处对人生的感悟。试问谁不是一本书?看似自己乱糟糟的生活,忙忙碌碌的背影,从一本书中都能找到符合自己的影子。我喜欢张爱玲,能从一座房子讲到这座房子里,每个人的人生命运。我喜欢张爱玲透过一个小小的人物,而折射出一种社会的风气,但是又让人恨不起来,怜不起来。起初不是很喜欢散文,因为喜欢张爱玲,所以特意去看她写的散文。当翻看了一两篇之后,越发停不下来,越看越喜欢,里面的词,里面的景构成一幅幅画面,敲在心灵深处,心里不禁感叹:这个上海的小女人可真能想,可真会写,这么美是怎么写出来的呢?