2022.9.16日雨转晴(363)

教育孩子要有爱有管,有奖惩,有鼓励的同时,做好与孩子的沟通、交流。

反思:当孩子表达和感受、情绪有管的内容是,我们是不是能接受呢?怎样面对孩子的感受呢?

感受一下孩子和妈妈的对话:

例子1:

孩子:“妈妈,我累了”

妈妈:“不可能吧?你刚刚睡过午觉,怎么会累呢?不累”

孩子这时候就有点生气了。

“不,我是累了”

“不是累,是犯困”

"我就是累了“孩子开始哭闹。我说我累了,你说我不累,这是不理解孩子的感受。

例子2:

“妈妈这很热”

“这挺冷的,快穿上外套,戴上帽子”

“妈妈,我热”

“我说过了,穿上大衣,戴上帽子,快点!”

“不,我热!”

以上案例是父母否定孩子的感受,而不是去接受孩子的感受。

孩子的感受和行为有直接联系,孩子有好的感受,就会有好的行为。父母常常否定孩子的感受,当孩子的感受不断被否定式,会感到困惑和愤怒。

父母应该反思:

父母是更相信直接的判断还是更加相信孩子表达的感受?

父母和孩子是两个独立的个体,有着不同的感知系统,都有各自真实的感受,没有对错之分。

有一句流行语:“有一种冷叫你妈觉得你冷”,让孩子多穿衣服,孩子很无奈,这就是父母并没有真正看到、尊重孩子的感受。

当孩子的说,让父母感到愤怒或者焦虑的时候,作为家长是不是可以去接受孩子的感受呢?

例1: “妈妈,我不喜欢这个弟弟”

妈妈觉得挺尴尬的,尤其是在外人面前。家长会说“不许这么说,弟弟多好啊,你怎么不喜欢他?你心里其实挺喜欢弟弟,是不是?”这其实是在否定孩子的感受。

例2: “我讨厌这个老师,我就是迟到了2分钟,他就不让我参加后面的练习了”孩子挺生气的。

大部分家长的反应“那你不活该吗?是你的错,你哪有资格这么说老师啊,明明是你先迟到,老师才罚你的”

例3:“妈妈,我觉得我的生日聚会,太没意思了!好失落”

你费尽心思给孩子搞个生日宴会,孩子却是这样的反应。你说“你看多好啊,我觉得挺好的啊”

你的表达让孩子没有好的感觉,往往有可能你就是在拒绝孩子的感受了。当孩子的感觉和你不一致的时候,往往你已经在否定孩子的感受了。当孩子的表达让我们感觉不舒服的时候,你可以共情到她们,倾听、尊重孩子的感受是非常重要的。

怎样帮助孩子去面对自己的感受呢?怎样更好的倾听呢?有四个技巧:

1、专注地倾听

专注和心不在焉得到的不同的反馈

“爸爸,今天有个同学打我了!你再在听我说吗?”

“在听”爸爸一遍看电视,一遍说,“你继续说”。爸爸的关注点不在孩子身上,眼睛仍在电视上。

“我不说了!”

另一种情况:爸爸从看电视转过身面对孩子,看着孩子的眼睛,点点头,微微前倾,面对孩子。看着孩子的眼睛,点点头“哦”。他其实没有说什么。就是“哦”,但是身体语言先告诉孩子,爸爸很关注我,重视我。

所以孩子会说“我也打他了,然后他又打我,打的挺使劲的,真讨厌!”

爸爸这时候不需要做太多的评判,有些家长很急于的说“打人是不对的,你不应该打他,即使他打你了,你也不该打他。他做错了,但是你打人,你也错了”

这里需要的爸爸不要着急,可以好好的听,然后回应“哦”,或者看着他,点点头就可以了。

孩子会说:“下次我再也不跟他玩了,我找了一个新朋友,我这个新朋友从来不打人!”

你不着急做评判,给建议时,你发现孩子自己解决问题了。

2、跟随孩子的感受,用间断的语句回应。

“哦”、“啊”、“是这样啊”、“后来呢?”

不着急判断,只是让孩子知道,你在听,你在关注他。

例如:

“妈妈,有人偷了我的新铅笔”

“你确定不是你自己弄丢了吗?”(带评判,指责)

“没有,我去洗手间的时候,笔还在桌上呢!”

“谁让你乱放东西啊,怎么总是这样啊。我是不是告诉过你,那个笔用完了,是要放在课桌里边的,都是你不放在桌里,你看你有丢了吧,都丢过多少次了?”(指责、唠叨、翻旧账)

孩子的感觉:我不跟你说了,你真是太烦了。因指责不愿意听。妈妈的感受也很不好:我说 你时,你还烦。所以妈妈觉得:这孩子太不听话了,我明明在教你,你还拒绝,你不听。

妈妈的回应如果跟随孩子的感受,做一些间断的回应:

“妈妈,有人偷懒我的新铅笔”

“哦”

“去洗手间的时候,笔还在桌上呢”

“哦”

“这已经是我第二次丢铅笔了”

“哦吆,是啊”

不评判,不指导,矛盾冲突孩子孩子这里。他会尝试考虑怎么决绝这个问题。

孩子可能会说:“我决定了,从现在起,我离开座位的时候,把笔放回课桌里,这样他就不会丢了。”

当你给到孩子空间 ,不着急做指导的时候,孩子也会去寻找解决出路。他自己选择的和你给到他的意义非常不一样。

3、说出孩子的感受

间断的回应后,说出孩子的感受,来取代替否定孩子的感受。这就中国家长最缺少的育儿方式“共情”,要同理,共情孩子的一些感受,而不是否定他们。

例如:

“我的小狗死了”孩子说。

爸爸说:”别难过,宝贝“。孩子会哭,很伤心。

“不就是只小狗吗”爸爸想很快把孩子的情绪带出来。但是孩子哭的更厉害了。因为你再否定她的感受,没有人读懂,没有人看到他的感受。

“行了,别哭了,我再给你买一只还不行?”

“不,我就要这一只狗“

“你真是无理取闹,你就要这只,这只已经死了啊”

许多家长不愿意共情孩子的糟糕感受,因为他们担心,一旦共情,不好的负面情绪,孩子就会陷入进来。但事实是,你越想回避,孩子越陷入进去。

家长看到的是解决问题,而孩子觉得更重要的是:是不是能和自己的感受在一起,我的感受是不是被别人看到了。

换一种回应方式我们去说出孩子的感受,来代替对孩子感受上的否认:

"我的小狗死了”孩子说

"是吗,真没想到啊“

“昨天,我还在教他玩游戏呢”

“那你们在一起玩得真的是挺开心的。”

“对啊,他是我的好朋友”

“失去了朋友,真的是挺难过的”爸爸尝试共情孩子的情绪了。

“我每天都给他喂食呢!”

“你真的是挺关心这只小狗的”

这也可以作为一个死亡教育的开端,我们去面对那个分离的过程。你越可以共情到孩子的感受,孩子觉得有人能理解自己。

注意:

有些家长把共情当成一种手段了,就是好像共情了孩子后,孩子就很快不要哭闹了。这是一个误区。

孩子需要什么?能理解接纳我的感受,你能理解他,接纳他。反而是给到孩子一个空间,可以让他把真是的情绪流露出来,表达出来。情绪是需要流动起来的,而不是你帮他表达了一下,想让孩子马上就好,那不是真正的共情,你把他当手段了。

当孩子的一些愿望无法得到满足的时候,家长理解孩子的感受,同时我们可以用想象的方式,来去帮助孩子事先愿望,而不是给孩子做逻辑上的解释。

“妈妈我想吃糖”

"现在没有“

“不,我想吃”

“吃点别的零食吧”

“不行,我就要,我就要”,小孩就是不听。

“我都告诉你了,现在没有”妈妈这个时候就有点着急了。

孩子开始哭闹,妈妈说“你怎么这么不懂事啊,我都告诉你了,现在没有糖吃,你吃点别的不行吗?”

“不行,我就要”

妈妈跟孩子就僵持在这里了。

4、调动孩子的想象力来实现愿望。

孩子的想象力非常丰富,通过想象,可以让他的感受和他对期待的东西在一起,很大承兑上可以抚慰到她们的心理状况。

中学生,青春期的孩子,这招可能不那么好用,但幼儿期,童年起蛮好用。

情景再现“

“妈妈,我想吃糖”

“是吗?你想吃糖啊,真希望现在能有糖”,其实说的就是现在没有糖。

“不,我就要吃”

“对,你很想吃糖,妈妈也挺像吃的”

“那我就想现在我能吃到”

“那我想,我现在能给你变出一块糖来,你想吃什么味的?”

“我想吃草莓味的”孩子想了想说。

“好啊,妈妈变出一块草莓味的,你能感觉到草莓的那个味道吗?我们可以把带子撕开,把糖放在嘴里,哇,太甜了,你感觉到了吗?“

“是啊,太甜了”孩子说。

他在感受上和他在一起,妈妈并没有真正地拒绝他,是孩子自己去面对现实:客观上、现实中现在没有糖。他不是面对妈妈的拒绝、否定,而是面的现实上、客观上现在没有的这个现状。

孩子是尝试自己去解决问题的。想象游戏做完了之后。

“妈妈,我先吃点别的吧,妈妈下次给我买,好不好?我下次真的要一个草莓味的糖。”

家长不要剥夺了孩子这种机会,我们一定要去拒绝他,没必要。我们可以和孩子在一起,让他们自己去面对这个客观的现状。

“共情”是需要练习的:

体验一句话去说出,去理解孩子的感受。

例如:

“老师今天对我大吼,全班同学都笑话我”

“哦,你是不是太尴尬了,挺令人尴尬了”

可以体验一下哈子的感受,当你不习惯用一句话说出孩子的感受的时候,你可以先找一个词,来描述一下孩子的感受。设身处地的感受一下。“尴尬”就是这个关键词。

“我真想打小宇一个巴掌”孩子说。

家长想解决问题,则回答:“不许打人,打人是不对的”

如果家长和孩子的感受在一起呢?

“你好像特别生气呀”。她想打她的好朋友,这时“生气”是她是主要感受。

“就因为那么一点小雨,老师就把课外活动给取消了,老师真讨厌”

你感觉一下,可能会说:“老师是因为下雨了,取消活动,那也是没有办法的。”你尝试用逻辑去解决问题。其实孩子的心情是很失望,很遗憾的。所以应该这样:

“你真的太失望了,你好像挺遗憾的”这就是对孩子的共情。

“妈妈,瑶瑶熬请我去参加一个聚会,我不知道要不要去”

你的任务不是帮他决定去或者不去,应该和他的感受在一起,你可以反馈给他:

“你好像挺犹豫的,犹豫你到底要不要参加这个聚会”紧跟着孩子会告诉你他犹豫的原因。

“今天的篮球联系一次也没有投中,我觉得我自己真是太笨了。”

“你好像觉得挺泄气的,一次都没有投中“。”真的是挺让人泄气的”这是孩子的感受。

此处强调一点:当孩子说自己太笨了,你不要去共情他,你不要去说你觉得你自己挺笨的,让孩子陷入对自己的负性评价里面。可以去共情他更深层次的感受。

“彤彤搬家了,他是我最好的朋友了。”

“好朋友离开,你真的是很难过的吧?”

“我真搞不懂老师,为什么要在周末布置折磨多作业啊,我都快要你被累垮了。”

“噢,你好像真的是挺讨厌这些作业的,是不是这么多作业有点写不完,挺着急,挺生气!”

家长在生活中去练习,去共情孩子的感受,而不是从逻辑上去跟她们谈道理。

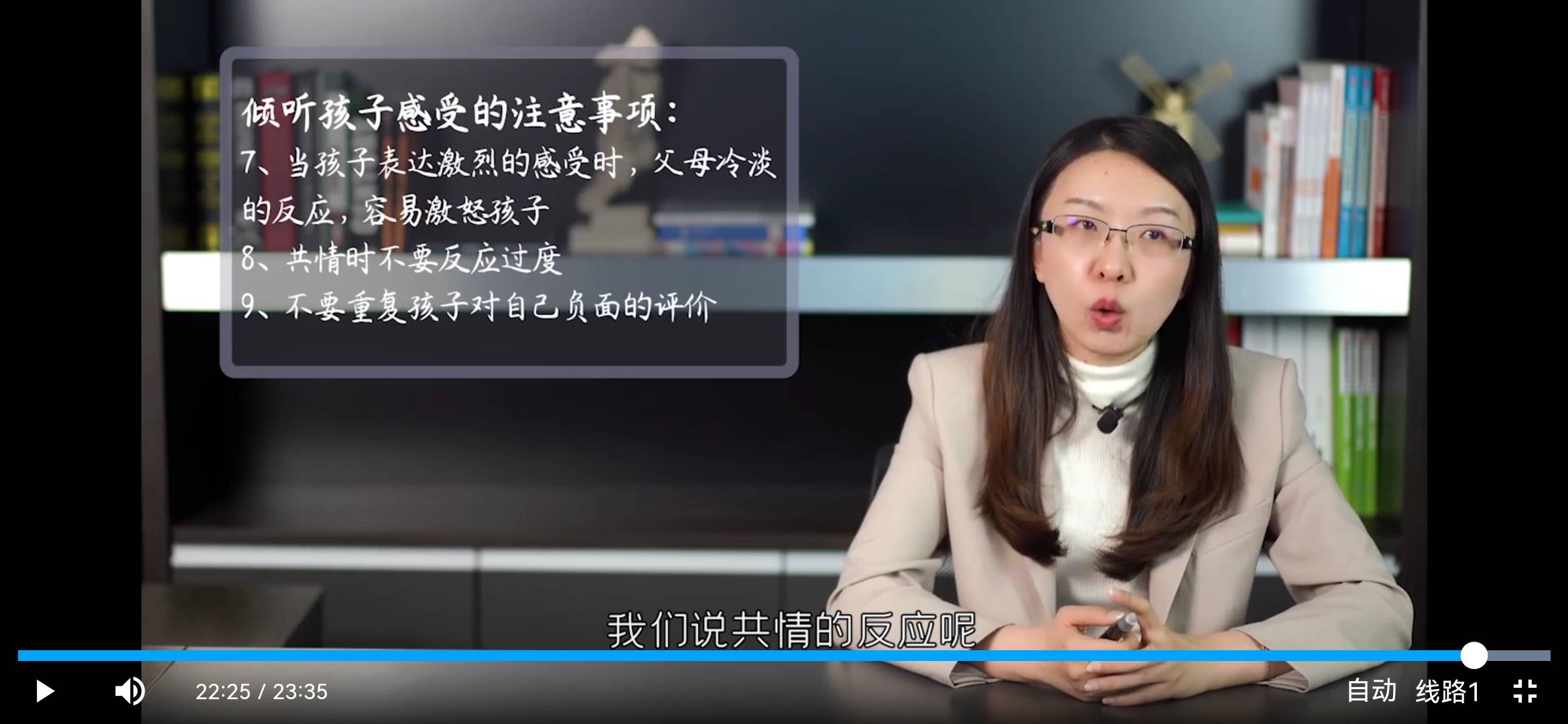

倾听孩子感受的注意事项:

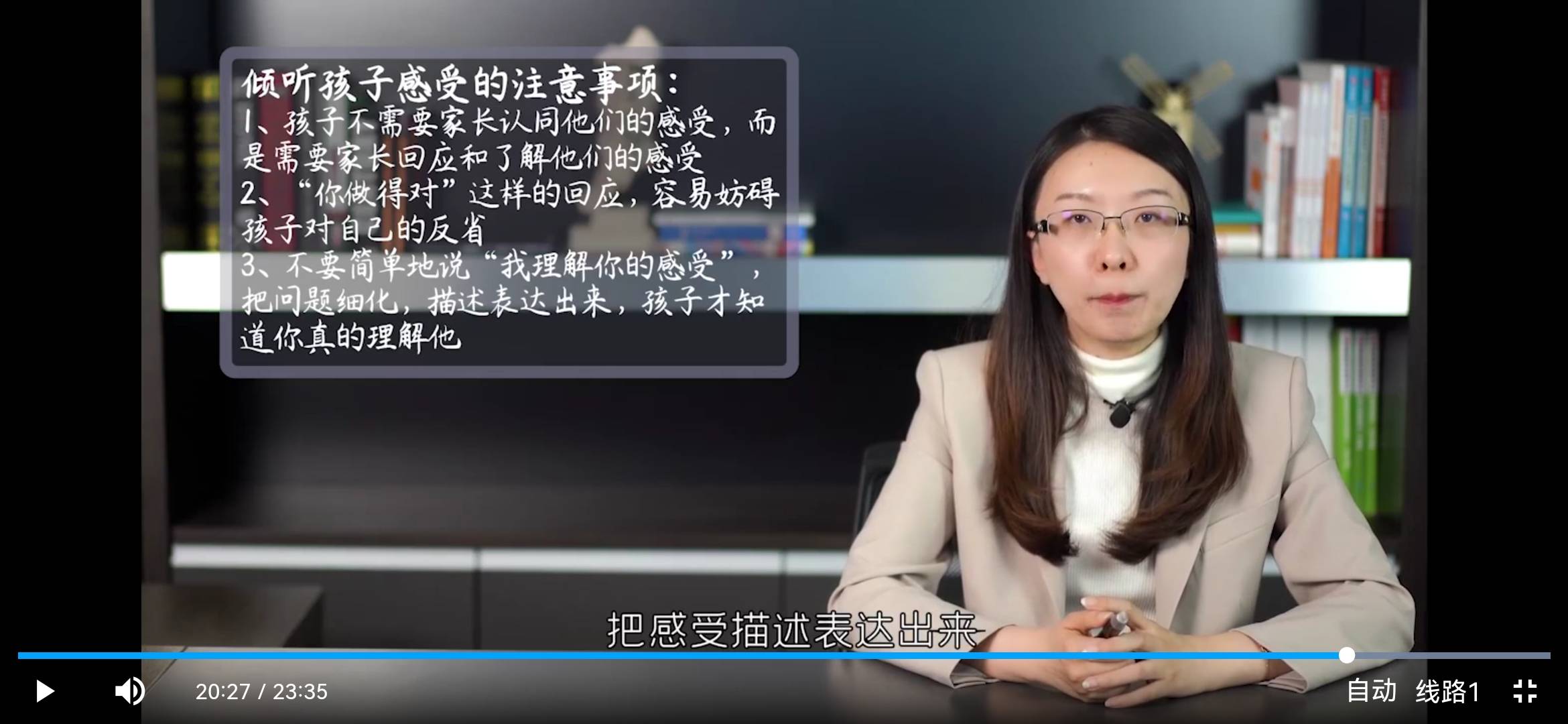

1、孩子并不需要家长去认同她们的感受,而是需要家长回应和了解她们的感受。

你的理解对他们是最重要的,她们并不需要你同意她们的感觉。

2、“你做得对”,这样的回应,容易妨碍孩子对自己的反省。

"老师真的太讨厌了“

“对,你说的对”

孩子短时间得到满足了,但他们失去了一个更深层次的反省。

"你好像挺失望的,你特别想出去玩吧?”

共情到孩子“觉得挺失望的”,孩子才更有跟自己的感受在一起和反省的机会。

3、共情的时候不要简单地说“我很理解你的感受”。

有时候,孩子觉的“你理解吗,你不理解。”

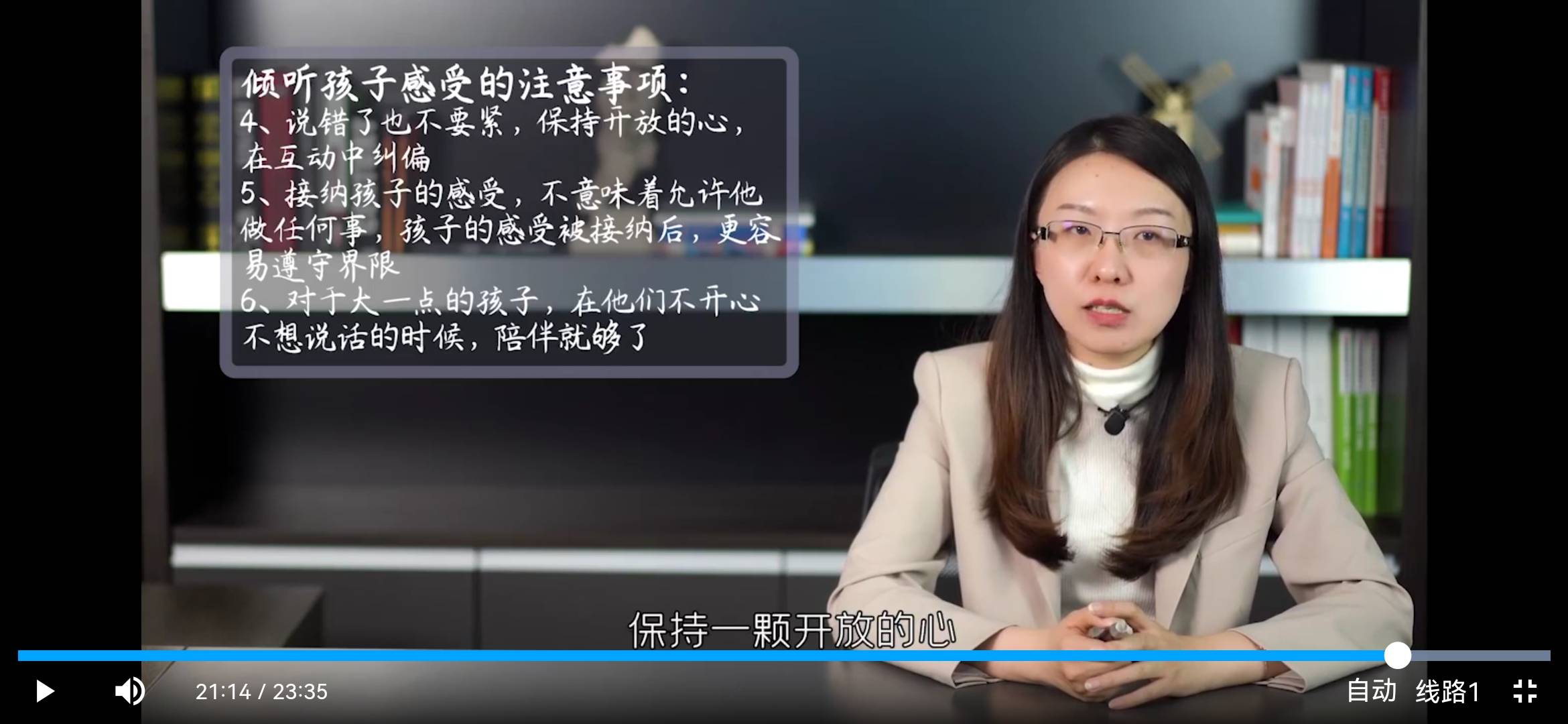

4、家长要把问题细化,把感受描述表达出来,说错了也不要紧,保持一颗开放的心,在互动的过程中及时纠偏。

只有把你的问题细化,把感受描述表达出来,孩子才能体验到你是真的可以理解他。

你跟孩子说“你是不是挺高兴的”

孩子说:“不是”

例如:

“爸爸,我们这次的测验延迟了,延迟到下周了。”

“你是不是挺高兴的?”

“不是,我想赶紧测完,不然我还得多复习一个星期呢,多烦啊。”

“噢,你原来是挺想早点测验的。”我们在互动的过程中可以调整纠偏的。家长保持一颗开放的心,不要担心共情失误。

5、接纳孩子的感受,并不是允许他做任何事情,孩子的感受被接纳后,更容易遵守界限。

例如:孩子在墙上画画,画的正嗨呢。

“你真的挺喜欢玩这个的,画的这么开心啊”这是孩子的感受。“但是墙可不是用来画画的,我们可以到画板上,到纸上去画。”

6、对于大一点的孩子,在他们不开心不想说话的时候,陪伴就够了。

7、当孩子表达激烈的感受时,父母冷淡的反应,容易激怒孩子。孩子有激烈的反应时,父母真应该给言语上的回应的,而非“冷淡”。

8、共情的反应,不要过度。

孩子说一个他很生气的事,你却去强化了她的感觉,“对啊,这个老师太讨厌了,他怎么可以这样呢!我们都盼望了这么久了,因为下这么点小雨,他不让你们去了,对吧”。这就是你的反应过度了,甚者让孩子觉得不知所措了。

当孩子觉得自己太蠢了,这么笨的时候,尽量不要去评价,不要去共情孩子对自己的负性评价。他有可能是失望了,有可能是气馁了,泄气了,可以共情这一部分。

9、不要重复孩子对自己的负面评价。

父母要关注到孩子的感受、倾听孩子的感受,孩子才会和父母交流自己的感受。